等待對你來說是什麼?是一種時間的消磨?心性的試煉?還是投資與回報的賭注?多數人都不喜歡等待,特別在這個資訊飛快流動的時代,無論是為了一嚐渴望已久的美食而排隊、焦急等待考試考核結果揭曉、盼望夢想早日實現、期待喜歡的人給予回應,或是在低潮中熬過陰霾迎來解脫。等待的過程裡,每一分每一秒都像被無限拉長,然而會讓我們駐足等待的,往往都是自己在乎的人事物,和心底珍視的存在。

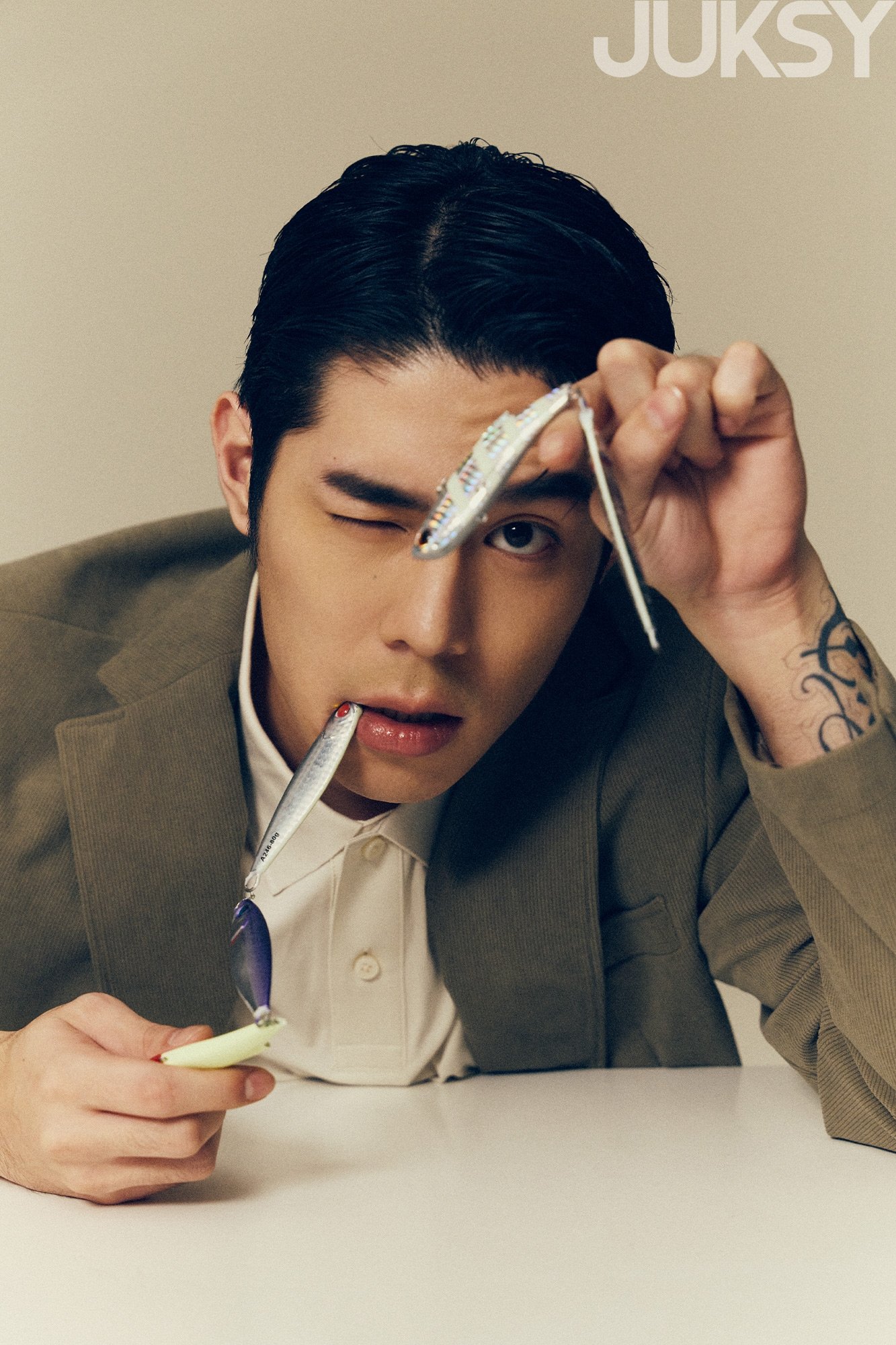

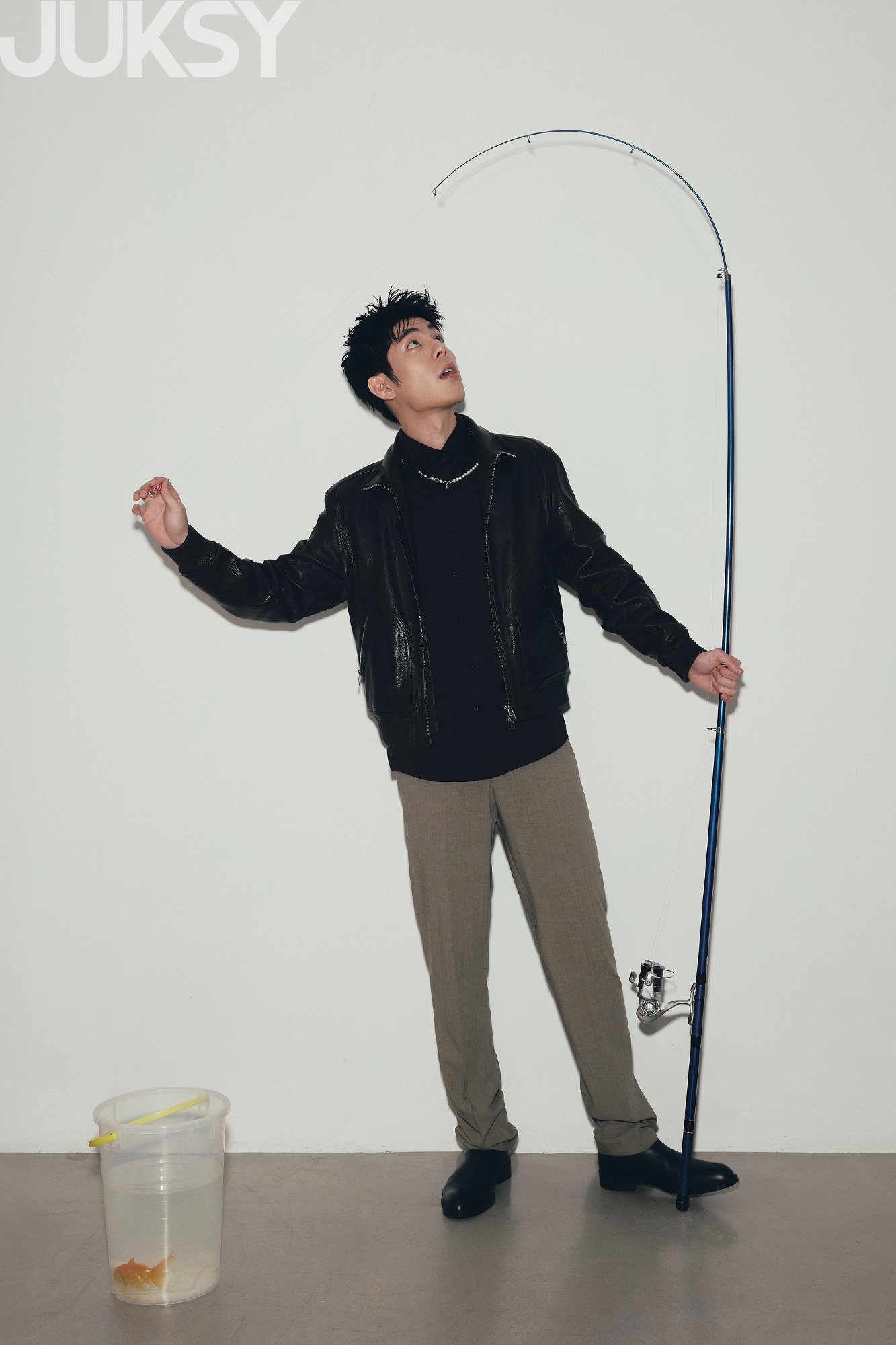

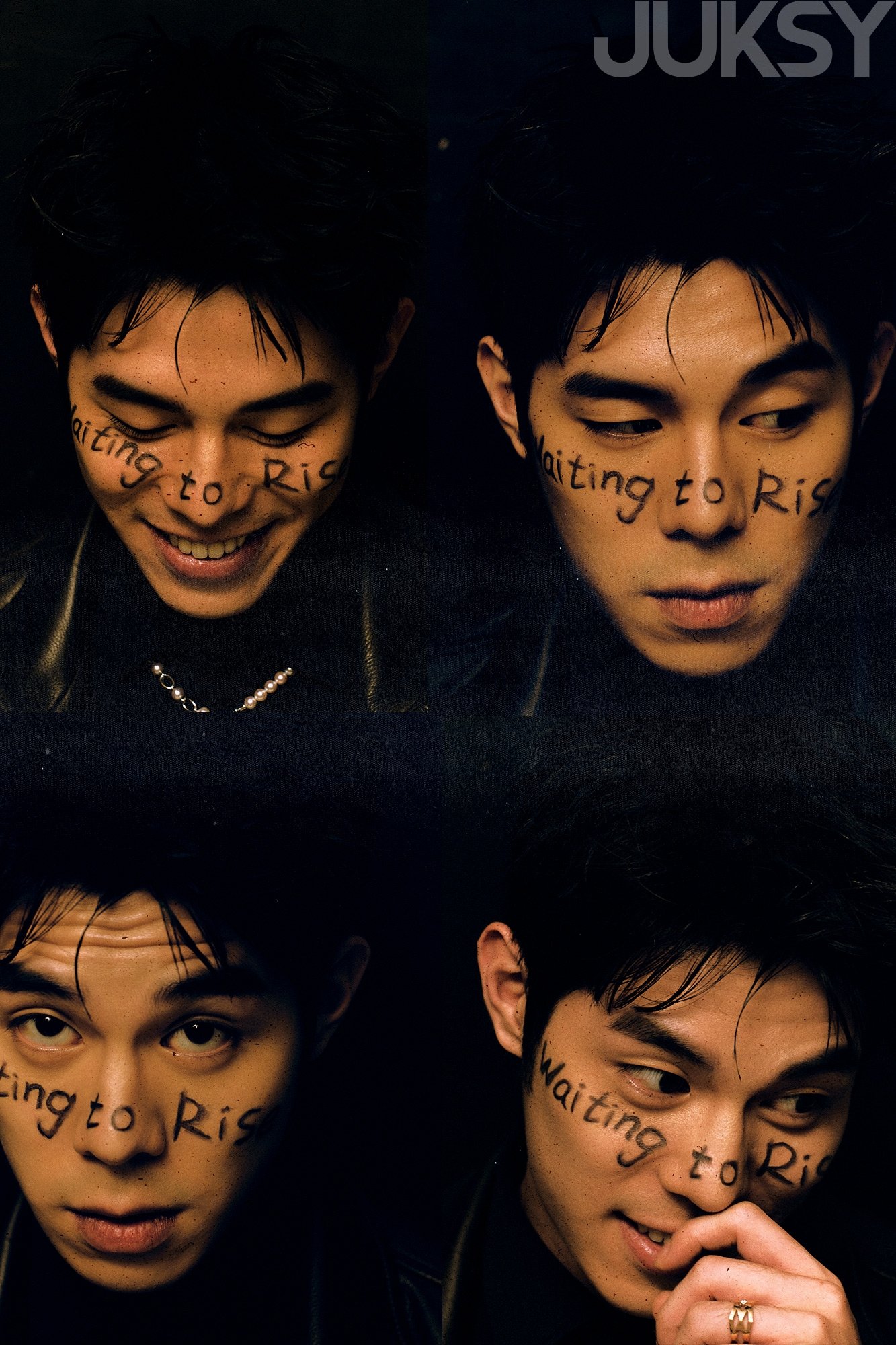

有些人一出道就迅速爆紅,但詹懷雲不是,許多人是因《影后》才認識他,而這看似一夕爆發的光芒,其實是他耐心打磨十年的成果。十五歲那年,他在西門町偶然被劇組相中,從千人海選中脫穎而出,參演易智言執導的電影《行動代號:孫中山》,第一次演戲就挑戰男主角,並憑藉該片入圍第九屆亞洲電影大獎最佳新演員,星途看似一片順遂的他,卻在幾部作品後陷入低潮,甚至一度對表演感到厭倦,釣魚和夾娃娃成了他紓壓的出口,讓他在等待上鉤的片刻得以抽離現實、沈澱自己,或許正因如此,淬鍊出詹懷雲沉著等待的耐性和伺機而動的敏銳度,終於在《影后》中,以十年積累的底蘊綻放耀眼光彩。

鏡頭前演戲,鏡頭外創作

「其實我小時候很想當畫家。」正值青少年時期的十五歲,當同儕都還在摸索未來、填寫志願的年紀,詹懷雲就被一把拉近演藝圈,像是一場冥冥之中的安排,自動將他導向演員的航道,不過聊起童年的夢想,詹懷雲露出帶著稚氣的大男孩笑容回憶道:「我小時候很容易分心,只有畫畫能讓我專注,以前心情不好就會畫畫,上課也愛在課本亂塗鴉,還會捉弄老師,把老師畫得很醜在黑板上,隔天他來看到就會很生氣。」

多數人在成長過程中,夢想會隨著年齡與所接觸的人事物不斷變化,詹懷雲也不例外。接觸周杰倫的音樂後,詹懷雲發現他的歌曲裡總會夾帶一些 Rap,當時還不知道那是什麼,只覺得旋律特別吸引人,總會忍不住反覆播放,直到國中才明白,原來這種曲風叫作「饒舌」。之後,詹懷雲喜歡在聊天軟體的「狀態」上放一些饒舌歌詞,恰逢他拍攝第一部電影時,導演易智言看到那些字句,以為是他的創作,得知其實是引用他人的作品後,易導開玩笑說:「幹嘛老是偷別人的東西?就不能寫點屬於你自己的嗎?」這句話像是一記當頭棒喝,激發了詹懷雲創作的念頭,於是他開始嘗試動筆,卻始終不敢拿給別人看,「我第一次私下拿出作品,是給小岳哥(鳳小岳),當時我們在瑞典拍片,每次車程都要三、四個小時,所以經常聊天,有次聊到我喜歡饒舌,但覺得自己寫得不好,他就叫我給他看,還記得那天下著大雪,我們一起去超商買東西,我就在雪地裡,把自己寫的歌詞唱給他聽。」

後來幾年,詹懷雲陸續發表過〈帶罪羔羊〉、〈I'm waiting〉、〈失敗者〉等單曲,也曾為主演電影《有病才會喜歡你》與告五人合唱主題曲〈我天生——有病版〉,談到未來是否有計劃推出個人專輯時,他笑說:「有機會的話當然想啊~但也可能沒人聽啦!不過沒關係,我還是會發自己開心的作品,只是如果真的要做專輯,還是希望能把這件事做好。」

我曾經很討厭演戲

回顧踏入演藝圈的歷程,詹懷雲直言這一路對他而言充滿戲劇性的轉折,原本從未想過會成為演員的他,自第一部作品開始,接連演出《我的蛋男情人》、《成功補習班》、《人選之人——造浪者》等電影影集,角色橫跨主角與重要配角,然而隨著演出經驗的累積,他卻逐漸陷入迷惘,甚至對表演產生排斥,「一開始完全不知道自己在做什麼,畢竟我不是科班出身,對表演沒有太多理解,也沒有特別想做這件事,中途又經歷了很多自我否定,漸漸變得厭惡這件事。」像是離開自己的軀殼,用上帝視角抽絲剝繭每一道細枝末節,詹懷雲坦言:「我以前一直不想承認,其實我很在意別人的看法。」

「小時候就是有某種堅持,總是騙自己不在乎、不介意別人怎麼說,好像很勇敢,實際上心裡很在意,只是沒有勇氣正視,那時候搞不懂這種心理狀態,加上很喜歡饒舌,這種音樂形式比較自我,唱的是『我是誰、我來自哪裡、我想做什麼說什麼』,但演戲是在詮釋別人,說著那些不屬於自己的台詞,兩者在當時讓我覺得很衝突,我想做自己,為什麼要去演別人?可能也因為自卑吧,覺得反正我演得不好,大家也不喜歡,那我幹嘛要演?久了就不想做這件事。」像是把深藏在心底的脆弱連根拔起,這回詹懷雲不再像以往倔強地說著不在意,而是勇敢傾聽內心的聲音,也勇敢承認自己的恐懼,誠實面對一路以來的掙扎。

直到有一堂表演課,讓詹懷雲重新看見自己不同的面向,才讓他再次找回對演戲的熱忱,進而開始喜歡上這件事。那堂課由易智言導演召集,聚集了各家公司來的演員、編劇和導演,當時詹懷雲覺得自己一定是裡面最差的,嚷嚷著不想去:「我就覺得幹嘛去給人家笑,就沒有很想做這件事。」沒想到經紀人也沒多說,只淡淡地回應:「你要是不想上,就自己去跟易導講。」像是叛逆少年不敢直面嚴師一樣,詹懷雲最後只好硬著頭皮出席。

「那時候心裡想,反正又不是我自願要去,就不太在乎別人怎麼看我,乾脆想怎麼演就怎麼演,不去管到底表現好不好。」意外的是,這種無所謂的心態,反而讓他拋開了對自我的審視,能夠真正放開來演,「導演以前跟我說,演員不應該一邊演戲一邊審判自己的表演,就像球員不能一邊比賽一邊當裁判或教練,唯一該做的就是專心把球打好,當時還不懂這句話的意思。」直到那堂課上,他終於沒有再邊演邊想這是不是導演要的、大家會不會喜歡、能不能被認同時,反而因此獲得全場好評,「大家竟然覺得我演得很好、很投入,那一刻終於理解原來導演說的『表演要放鬆』是這回事,想太多的時候,其實根本沒辦法專注在角色上,那次之後才意識到,自己沒有想像中的糟,就慢慢建立信心,更願意去嘗試演戲。」

當敞開心胸重新認識表演後,詹懷雲漸漸發現演戲能讓自己體驗各種不同的人生,那些角色有時和他有相似之處,有時卻截然不同,甚至會去做他平常不會嘗試的事,也因此讓他學會換位思考、理解他人,「我覺得所有藝術工作都是這樣,你希望別人能懂你,但同時也要先去理解對方,所以我覺得表演跟音樂對我來說是互補的,唱歌和創作可以表達我的想法,而演戲則讓我去感受別人眼中的世界。」

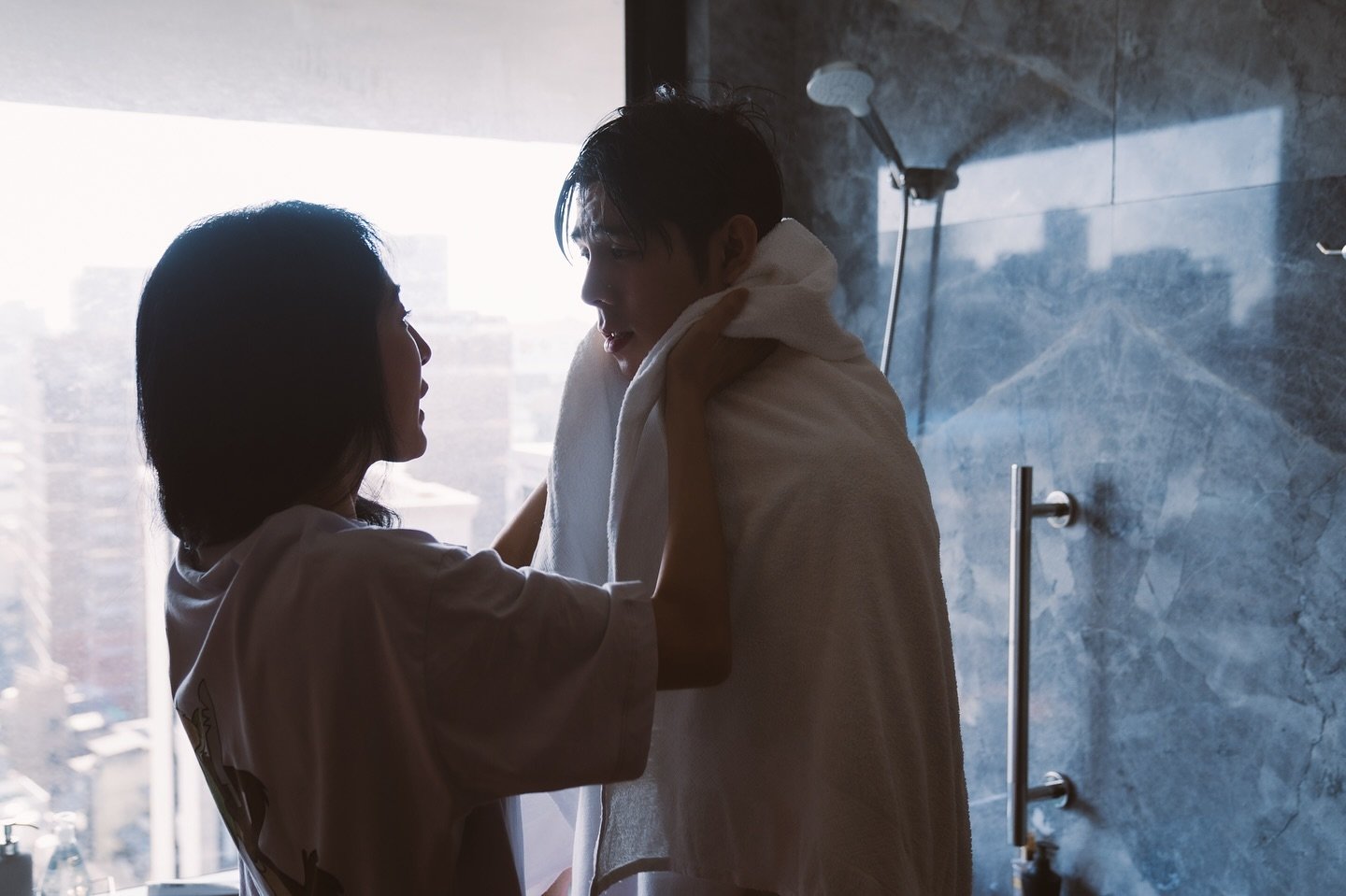

每一個角色,先由編劇勾勒出雛形,再交由演員賦予生命,而角色之所以能有靈魂,往往來自劇組成員對於人物的不同理解角度,有時候角色不只是角色,更是人與人之間相互理解的橋樑。詹懷雲回憶拍攝《影后》時,有一場戲嚴藝文導演認為他應該表現憤怒,但他卻選擇用笑來詮釋,這種處理方式源於他的成長經歷,後來在與導演溝通想法後,兩人找到了一個彼此都認同的平衡,讓角色展現出更多層次,「我覺得在拍攝過程中,一定需要透過討論來整合大家對角色的看法,再一起找出合適的表演方式,過去我比較習慣以導演的方向為主,現在經紀人常提醒我,要勇敢表達自己的想法,不能只是照單全收,如果我從來沒有提出意見,就會失去自我,但如果只堅持自己的觀點,又會變成只是演我本人,所以我覺得這種來回交流的過程其實很重要。」

當被問到身為演員的使命,以及希望帶給大眾什麼樣的影響時,詹懷雲期盼無論是透過表演還是創作音樂,都能鼓勵到別人,讓觀眾明白自己並不孤單,還有人和他們有著相同的情緒與心境,能感受到被理解、被接住的力量。至於聊到最想挑戰的角色,他再度露出那個帶著稚氣的大男孩笑容,興奮地說:「我最想演動作片,像是警匪類的武打戲,就覺得很酷啊,男生嘛,就是會想學!」

十年一刻

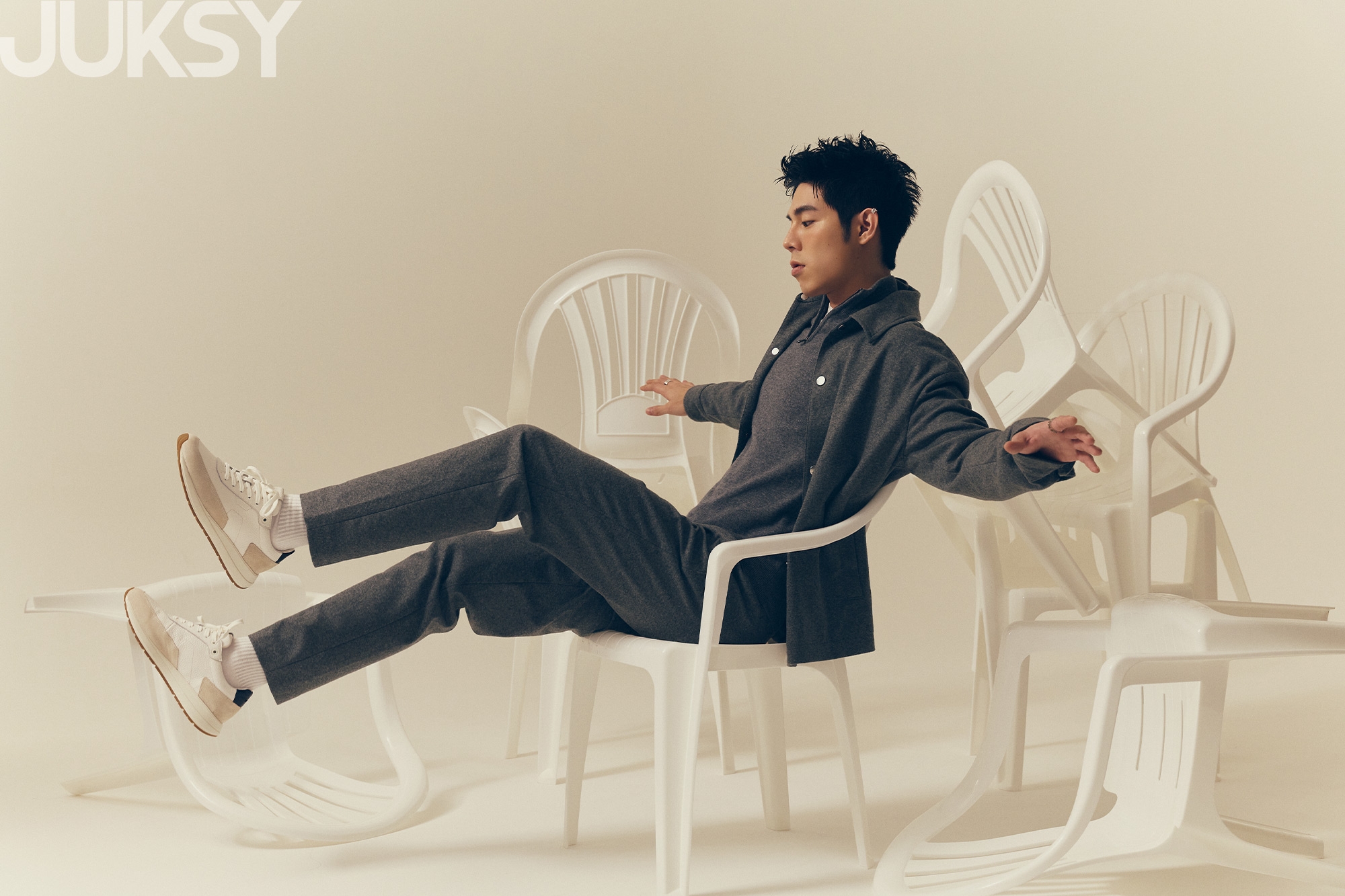

《原子習慣》作者 James Clear 曾提到,我們每天的選擇與行動,都會在人生中產生一種「複利效應」,起初的改變或許微不足道、甚至幾乎看不見,但隨著時間慢慢累積,終將帶來巨大的差異與成果,而《影后》對詹懷雲而言,大概就是這種複利效應的最佳體現。2024 年,適逢他出道滿十年,在逐漸理解並走入表演之後,他迎來了第一個人生角色——《影后》的流氓,初嚐爆紅滋味的他,IG 粉絲數從兩千暴增至十萬,各種廣告代言與戲約合作接連上門,面對突如其來的關注,他表示,能被大眾看見當然是開心的,但隨之而來的還有不安與壓力:「還是會擔心之後的作品會不會做不好,這種狀態好像是一種循環,從一開始很在意,到後來放得開,但當我越自在時,那些擔心又會再次浮現,就像動物蛻殼,隨著成長必須不斷經歷改變,雖然過程不太舒服,但這大概就是成長的一部分。」

詹懷雲也曾把這些煩惱傾訴給經紀人、妝髮師等身邊的工作夥伴,他坦言周遭的親友常提醒自己,不必過度焦慮,有壓力代表在乎、想把事情做好,但不需要困在那些糾結裡,只要好好把握眼前的機會,把事情做到讓自己滿意就行,其餘的就交給時間和緣分,也因為這些鼓勵,他逐漸學會看淡負面聲浪,「不喜歡你的人,不管怎樣都還是不喜歡,執著在這些問題上沒有意義,為了那些喜歡你、支持你的人努力就好了。」

先學會等待

支持詹懷雲在表演這條路上打磨十年發光的能量,除了源自對演戲的熱愛,或許也和他私下的興趣釣魚和夾娃娃所培養出的耐性有關。受家人耳濡目染,他在小學四、五年級時就常常跟著爸爸去釣魚,長大後更把這件事當成休閒愛好,甚至會自行研究各種技巧,最久的一次,他曾連續釣了三十多個小時,「就是一直換地方釣,中午躺在消波塊上曬太陽睡一覺,醒來再繼續,累到撐不住才回家。」他坦言,自己對不喜歡的事情很容易分心,但只要是熱衷的事,就會一頭栽進去,沉浸很久很久,「我會希望把這件事情做好,就算無法爬到最頂端,也至少要擠進前段班,起碼要在中上吧!」對他而言,釣魚就像闖關遊戲,不僅需要摸索策略、累積實戰經驗,也得仰賴一些運氣,「剛開始學的時候,很急著想釣到魚,看著旁邊的人用的裝備明明跟我一樣,但他們都有收穫,我卻一條也釣不到,後來覺得這除了運氣之外,更大的差別是經驗不夠,就像打遊戲,所以我花了很多時間去練習。」

詹懷雲笑說,有時候在海邊待一整天,釣竿都不一定有動靜,偶爾好不容易上鉤了,魚卻又在半途掙脫跑掉,「最重要的還是要先學會等待,海這麼大,既然別人釣得到,自己一定也有機會。」或許正是這份韌性和信念,讓詹懷雲在出道十年間,即使並非時時刻刻都能得到觀眾的掌聲,依然能一次又一次為了所熱愛的事沉住氣、反覆嘗試、持續磨練,直到終於迎來屬於自己的收穫時刻。

除了釣魚,夾娃娃也是詹懷雲的興趣之一,「剛開始只是因為朋友租了一個台子,我就想說去找他玩玩看,結果連續兩天都夾到保夾。」接著他解釋,保夾的意思就是機台會設定一個金額,比如一個東西市價可能八百元,但保夾金額是一千元,雖然貴一點,但一定能讓玩家把獎品帶走,「當時我就想,怎麼可能?難道這遊戲一定要玩到保夾才有東西拿嗎?難道沒有其他機會嗎?」就像當初學釣魚一樣,詹懷雲又遇上一個讓他著迷的挑戰,於是開始研究起夾娃娃的技巧,「它其實很像打電動,每台機器設定都不一樣,要去觀察爪子上下移動、甩動的規律,加上物品的擺放位置和形狀也會影響結果,所以得依照當下情況,做出最可能正確的判斷。」

對詹懷雲而言,釣魚和夾娃娃之所以迷人,或許就在於即使玩了多年、技巧已經熟練,也不可能每次都百發百中,而這份不確定性,似乎也成了磨練心智的修行,「其實現在很多時候,我夾娃娃並不是為了裡面的東西,而是那份收穫感,人生其實就像釣魚和夾娃娃,需要賭跟等,所以耐心很重要,我覺得學會等待,就是在學會讓自己的心靜下來吧。」

去感受活著的感覺

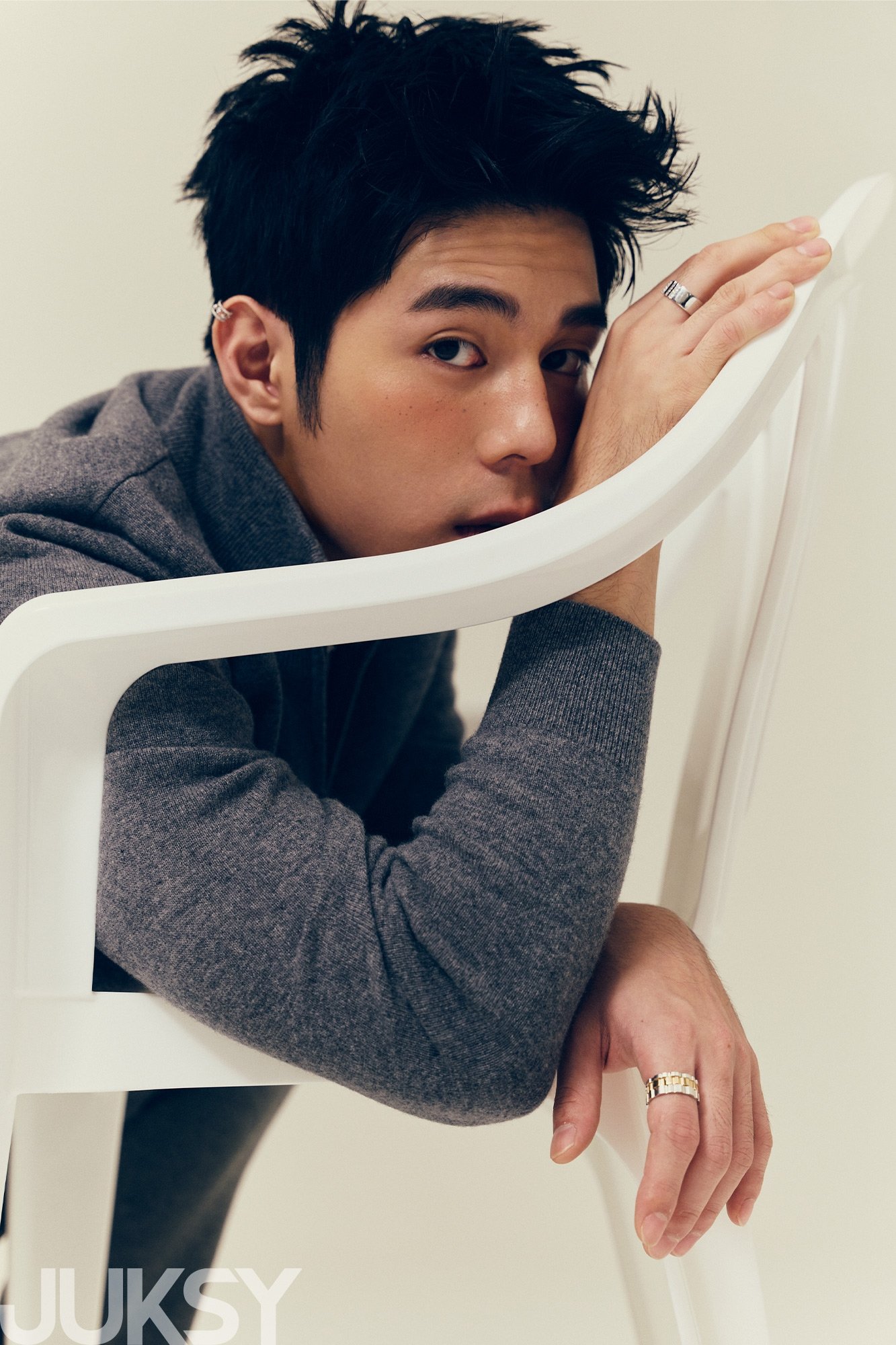

在《影后》中,詹懷雲最廣為人知的一句台詞莫過於:「我是獅子座 O 型,人生座右銘是活在當下。」事實上這真的是他的自我介紹,他是八月二十一日出生的獅子寶寶,而左手上的拉丁文刺青,正是「活在當下」的信念,「小時候我就很想刺青,印象中應該是在二十一歲那年,想送自己一個生日禮物,就把自己的信念刺在手上,之所以選左手臂,是因為那時候很喜歡饒舌,而我習慣用左手拿麥克風,希望藉由這種方式,把我的信念傳達給大家。」

詹懷雲笑說,以前對「活在當下」的理解比較偏向及時行樂,拿打工賺來的錢和朋友出去玩,一天就花光,雖然錢沒了,但換來快樂也覺得值得。長大後,他對這句話有了更深一層的體悟,覺知就是珍惜身邊的人事物,感恩自己所擁有的一切,「現在我覺得,活在當下也是接納自己的各種狀態,學會與自己的不同面向相處,脆弱、難過、暴躁也好,快樂也罷,多接受自己一點,這樣自然就不會一直困在過去或焦慮未來的情緒裡,畢竟真正活著的時刻,只有這個當下,我覺得就是去感受活著的感覺吧。」

對「活在當下」有了新的體悟後,詹懷雲的處事態度或多或少也有了改變,他坦言自己以前無論在工作或感情上,都是比較被動的人,「通常有人找我、有機會就努力,沒有的話也無所謂,人生還是可以過,隨著年紀和經歷增加,現在的我會主動一些,如果是自己想要的,就會想把握機會,也會比較積極去爭取。」

拍攝那天正逢詹懷雲的生日月,在訪談尾聲,照慣例地問了他對二十七歲的期許,詹懷雲表示自己現在正一步步朝著理想邁進,未來也想多挑戰不同類型的角色,至於生日願望,雖然聽起來總是那幾句老生常談,卻是他最真誠的心願:「其實我每次許願都很認真的,只是聽起來好像很敷衍(笑),我就是希望身邊的人都可以健健康康、賺大錢,因為我覺得健康真的很重要,不希望他們受苦,另外我很喜歡自由,但總覺得很多事常常會因為錢的問題不敢做,或是沒辦法做,所以我也希望能賺很多錢,這樣就能更自由快樂地生活!」

也許就在詹懷雲把「Carpe diem」刺上身體的那一刻,活在當下的 DNA 已深深地烙印在他心底,對他來說,人生像是一場闖關遊戲馬拉松,有時要用策略、有時得下場拚搏,有時得賭一把,也有時只能等。而這個「等」的過程,對他而言,是一種沉澱,是一段為了出發蓄力的前奏,一種修煉內心、回歸平靜的方式,更是一種把每一步都踏穩、專注當下的練習。沒人能保證等待最終一定能得到自己想要的結果,但就像他熱愛釣魚或夾娃娃那樣,最珍貴的,實則是那段等待中慢慢長出的韌性吧。詹懷雲今年和明年也陸續會有很多新作品跟大家見面,讓我們一起期待吧!

Cover Star:詹懷雲 @zhan_1998__

Editor-in-chief:Eason @eason_321go

Creative Direction & Stylist & Interview & Text:Momo @chimomocst

Design:Water @scdawnn

Project:David @davidyen1212、Evonne @eeeeeefp

Photo: Hazel @hazel_chiu_

Phototeam: Vita @mimmvimm、Chihting @chihting_liao 、Wei Chung @weichungayng122

Setting : Bill Chang @bechangerr

Makeup Artist:Nancy Wu @____nanawu

Hair Dresser:陳紘 @hungchen0427

Videographer:于長江 Chiang Yu @vacuumuniverseyu

本站圖片部分取自於網路,如有版權使用疑慮煩請告知。